Hinweis für Webseiten-Bearbeiter! Bitte gehen Sie nach der ersten Anmeldung im Webbaukasten zunächst auf XXX und machen Sie sich mit den Funktionen Ihrer neuen LBV-Webbaukasten-Seite vertraut.

Vom Rainer Wald lernen - Artenvielfalt im Rainer Wald

Ein naturnaher Wald ist mehr als nur eine Ansammlung von Bäumen – er ist ein lebendiges Netzwerk aus Pflanzen, Tieren, Pilzen und Mikroorganismen. Diese Artenvielfalt sorgt dafür, dass der Wald stabil, widerstandsfähig und gesund bleibt. Jeder Käfer, jede Fledermaus, jeder Pilz erfüllt eine Aufgabe im großen Ganzen.

Doch Artenvielfalt ist nicht nur für die Natur wichtig – sie tut auch uns Menschen gut. Studien zeigen: Wer Zeit in artenreichen Landschaften verbringt, fühlt sich wohler, entspannter und zufriedener. Die Vielfalt an Farben, Klängen und Bewegungen spricht unsere Sinne an und verbindet uns mit der natürlichen Welt.

Indem wir die Artenvielfalt im Wald schützen, bewahren wir nicht nur Lebensräume – wir schaffen auch Orte, an denen wir selbst Kraft schöpfen können.

Besuchen Sie den Rainer Wald und erleben Sie selbst, wie spannend und wohltuend Vielfalt sein kann.

Ein Wald mit Geschichte - und Zukunft

Der Rainer Wald ist ein ganz besonderer Ort: Ein Auwald im ehemaligen Einflussbereich der Donau, geprägt von Gegensätzen – von nassen Senken bis zu trockenen Sandbuckeln. Diese Vielfalt an Standortbedingungen spiegelt sich auch in den Baumarten wider.

An den nassesten Stellen wachsen Schwarzerlen, es folgen Stieleichen und die auch bei uns stark vom Eschentriebsterben belasteten Eschen. Buchen sind nur ganz vereinzelt an hohen Stellen zu finden. Auf sandigen Böden, wo die Donau einst Schwemmsand ablagerte, gedeihen Kiefern besonders gut. Auch Lärchen kommen mit den Bedingungen gut zurecht.

Durch frühere forstwirtschaftliche Nutzung finden sich heute noch viele Fichten im Gebiet – ebenso wie Douglasien und Roteichen, die ursprünglich nicht heimisch sind. Doch nicht jeder Baum passt an jeden Ort: Die Arten verraten viel über den Boden, das Wasser und das Klima eines Standorts.

Unser Ziel ist es, den Rainer Wald behutsam von einem Wirtschaftswald in einen Naturwald zu überführen – mit standortgerechten, widerstandsfähigen Baumarten und einer möglichst hohen ökologischen Vielfalt.

Gehölze unterscheiden lernen

Buche

Bergahorn

Haselnuss

Fichte

Klopfzeichen aus dem Wald - Spechte im Rainer Wald

Wer aufmerksam durch den Rainer Wald spaziert, hört sie oft, bevor er sie sieht: das rhythmische Trommeln der Spechte. Gleich sechs verschiedene Arten sind hier zuhause – ein Zeichen für die hohe ökologische Qualität unseres Waldes.

Vom imposanten Schwarzspecht, der mit seinem kräftigen Schnabel ganze Höhlen in dicke Bäume meißelt, bis zum winzigen Kleinspecht, der sich eher unauffällig in lichten Auwäldern bewegt – jede Art hat ihre eigene Nische. Auch der farbenfrohe Buntspecht, der seltene Mittelspecht, der grünlich schimmernde Grünspecht und der eher scheue Grauspecht sind hier zu finden.

Spechte sind wahre Baumeister: Ihre Höhlen bieten später auch anderen Tieren wie Fledermäusen oder Eulen ein Zuhause. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt im Wald.

Schwarzspecht

Grauspecht

Grünspecht

Buntspecht

Mittelspecht

Kleinspecht

Wusstest du schon? – Faszinierendes über Spechte

- Trommeln und Rufen: Spechte kommunizieren nicht nur mit ihren Rufen, sondern auch durch Trommeln – jeder Art mit ihrem eigenen Rhythmus!

- Baumeister des Waldes: Ihre Höhlen bieten später Unterschlupf für viele andere Tiere – von Fledermäusen bis zu Eulen.

- Zunge mit Haken: Spechte haben extrem lange Zungen, die sie tief in Baumritzen schieben – oft mit Widerhaken, um Insekten herauszuziehen.

- Stoßdämpfer im Kopf: Trotz tausender Schläge pro Tag erleiden Spechte keine Gehirnerschütterung – ihr Schädel ist perfekt gepolstert.

- Sechs Arten, ein Wald: Im Rainer Wald leben Schwarz-, Grün-, Grau-, Mittel-, Bunt- und Kleinspecht – ein echtes Artenparadies

Eine Begegnung der besonderen Art - Kolkraben im Rainer Wald

Mit seinem tiefen „Kroaak“ und einer Flügelspannweite von bis zu 1,30 Metern ist der Kolkrabe (Corvus corax) eine imposante Erscheinung in unseren Wäldern. Als größter Singvogel Europas beeindruckt er nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine Intelligenz: Kolkraben gelten als wahre Tüftler, die Werkzeuge nutzen, komplexe Probleme lösen und sogar spielerisches Verhalten zeigen.

Früher fast ausgerottet, kehrt der Kolkrabe heute dank gezielter Schutzmaßnahmen in viele Regionen zurück – auch in naturnahe Wälder wie den Rainer Wald. Dort findet er ideale Bedingungen: alte Bäume zum Nisten, offene Flächen zur Nahrungssuche und Ruhe vor menschlicher Störung.

Wer genau hinhört, kann ihn manchmal schon aus der Ferne erkennen – mit seinem markanten Ruf, der durch den Wald hallt.

Wusstest du schon? – Spannendes über den Kolkraben

- Größter Singvogel Europas: Mit bis zu 1,3 Metern Spannweite ist der Kolkrabe ein echter Gigant unter den Singvögeln.

- Ein echtes Sprachtalent: Kolkraben können über 30 verschiedene Laute imitieren – darunter auch menschliche Stimmen!

- Treue Seelen: Kolkraben leben meist in lebenslanger Partnerschaft und verteidigen ihr Revier gemeinsam.

- Spieler der Lüfte: Sie wurden schon dabei beobachtet, wie sie im Flug Rollen schlagen oder im Schnee rutschen – offenbar nur zum Spaß.

- Kluge Köpfe: Studien zeigen, dass Kolkraben vorausschauend planen und sogar Werkzeuge benutzen können.

Ein Paradies für Fledermäuse

Der Rainer Wald beeindruckt mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Lebensräumen – von uralten Eichenbeständen bis hin zu stillen Tümpeln und offenen Wasserflächen. Diese abwechslungsreiche Landschaft macht ihn zu einem idealen Rückzugsort für Fledermäuse.

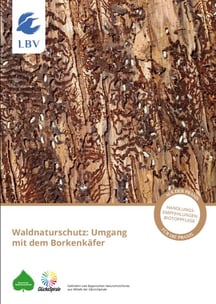

Bei Erhebungen durch die Fledermausexpertin Susanne Morgenroth wurden hier 18 bis 20 verschiedene Fledermausarten nachgewiesen. Viele von ihnen nutzen den Wald zur nächtlichen Nahrungssuche – andere finden hier sogar ihr Zuhause. Alte Spechthöhlen, lose Rindenstücke an stehendem Totholz oder Baumhöhlen bieten perfekte Unterschlupfmöglichkeiten.

Solche Strukturen lassen sich gezielt fördern: Indem wir Höhlenbäume erhalten und abgestorbene, vom Borkenkäfer befallene Bäume stehen lassen, schaffen wir wertvolle Lebensräume. Auch offene Wasserflächen spielen eine wichtige Rolle – sie dienen den Fledermäusen als Tränke und Jagdrevier.

So zeigt sich: Mit etwas Rücksicht und gezieltem Schutz können wir viel für diese faszinierenden Tiere tun.

Wusstest du schon? – Faszinierende Fakten über Fledermäuse

- Fledermäuse sind echte Vielflieger: Einige Arten legen in einer Nacht bis zu 30 Kilometer auf der Suche nach Nahrung zurück.

- Sie sehen mit den Ohren: Dank ihrer Echoortung können Fledermäuse selbst bei völliger Dunkelheit präzise navigieren und Insekten im Flug orten.

- Wohnung gesucht: Viele Fledermausarten sind auf alte Bäume mit Höhlen oder lockerer Rinde angewiesen – genau solche Strukturen finden sie im Rainer Wald.

- Trinkpause im Flug: Fledermäuse trinken oft im Vorbeiflug, indem sie mit geöffnetem Maul über Wasserflächen gleiten.

- Natürliche Schädlingsbekämpfer: Eine einzige Fledermaus kann pro Nacht mehrere Tausend Mücken und andere Insekten fressen.

Seltener Eremit entdeckt

Im Sommer 2025 gelang dem bekannten Straubinger Naturfotografen Ralph Sturm eine ganz besondere Entdeckung: Er konnte erstmals einen Juchtenkäfer (Osmoderma eremita), auch Eremit genannt, im Rainer Wald nachweisen. Diese streng geschützte und sehr seltene Käferart lebt bevorzugt in alten Eichen. Bisher galt ihr Vorkommen in unserem Schutzgebiet zwar als möglich, war jedoch nicht belegt.

Alte Stieleichen mit sogenannten Mulmhöhlen – fauligen, von Pilzen zersetzten Holzbereichen – bieten ideale Bedingungen für den Juchtenkäfer. In diesen Höhlen verbringen die Tiere den Großteil ihres Lebens als Larven. Die Entwicklung kann viele Jahre dauern, bis schließlich ein erwachsener Käfer schlüpft – dieser lebt dann nur wenige Wochen. Bemerkenswert: Es gibt Hinweise, dass Käfergenerationen über Jahrzehnte hinweg – bis zu 80 Jahre – unentdeckt in derselben Höhle verbleiben können, ohne sie jemals zu verlassen.

Der Eremit verlässt seine Baumhöhle meist nur dann, wenn seine ursprüngliche Heimat zerstört wurde. Genau das könnte bei dem von Ralph Sturm dokumentierten Tier der Fall gewesen sein: Der rund 5 cm große Käfer wurde beim Überqueren eines Sandwegs nahe der Puchhofener Straße beobachtet. Solche Beobachtungen sind eine Seltenheit und deuten darauf hin, dass der ursprüngliche Baum mit der Mulmhöhle umgestürzt ist. Da der Juchtenkäfer keine Bodennähe verträgt, begibt er sich dann auf die Suche nach einer neuen geeigneten Baumkrone – zunächst zu Fuß, später bei Sonnenschein auch im Flug.

Seinen deutschen Namen verdankt der Juchtenkäfer dem Duft, den die Männchen während der Paarungszeit absondern: Er erinnert an Juchtenleder – ein früher häufig verwendetes, stark gegerbtes Leder, etwa für wetterfeste Schuhe. Aufgrund seiner zurückgezogenen, fast unsichtbaren Lebensweise in alten Baumkronen wird der Käfer auch als „Eremit“ bezeichnet.

Der Juchtenkäfer ist europaweit streng geschützt. Sein Überleben hängt unmittelbar vom Erhalt alter Bäume ab – in wirtschaftlich genutzten Forsten, in denen Bäume meist frühzeitig gefällt werden, fehlt ihm der nötige Lebensraum. Im Rainer Wald findet er hingegen passende Bedingungen, weil sich alte Bestände – insbesondere der mächtigen Stieleichen – hier ohne menschliche Eingriffe entwickeln dürfen.

Der Nachweis des Eremiten ist ein bedeutender Erfolg für den Naturschutz und unterstreicht die ökologische Bedeutung des Rainer Waldes. Auch andere gefährdete Arten wie der Hirschkäfer oder der Große Rosenkäfer profitieren vom konsequenten Erhalt alter Bäume.

Artenhilfsprogramm Laubfrosch

Laubfrösche sind in Bayern auf der Roten Liste als stark gefährdet gelistet. Sie kämpfen schon seit vielen Jahren mit starken Bestandsrückgängen. Mit einem Wiederansiedlungsprojekt fördern wir den hellgrünen Kletterer im Rainer Wald seit 2014. Drei Jahre lang wurden Hüpferlinge ausgewildert. Seit 2019 ist sicher nachgewiesen, dass sich die Laubfrösche in unserem Schutzgebiet erfolgreich vermehren.

Um ihn zu unterstützen wurden in der Vergangenheit mehrere Laichgewässer angelegt. Besonders gut geht es Laubfröschen, wenn sie besonnte Kleingewässer ohne konkurrierende Fische oder Seefrösche zur Verfügung haben.

Obwohl der Laubfrosch im Frühjahr mit seinen markanten nächtlichen Paarungsrufen zu den auffälligsten Bewohnern des Rainer Waldes zählt, gehört viel Glück dazu, ihn zu Gesicht zu bekommen. Beim Sonnenbaden auf den Blättern von Brombeeren, Schilf oder Laubbäumen schützt ihn seine perfekte Tarnung davor, entdeckt zu werden. Mit etwas Glück ist es aber durchaus möglich.

Gleich hier unten gibt es eine Tonaufnahme von unserem früheren leitenden Biotoppfleger Dr. Martin Werneyer aus dem Rainer Wald. Einfach mal reinhören, damit man weiß wie Laubfrösche klingen.

Die Anlage von geeigneten Laichgewässern für den Laubfrosch im Rainer Wald wurde gefördert von der Regierung von Niederbayern mit Geldern des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.

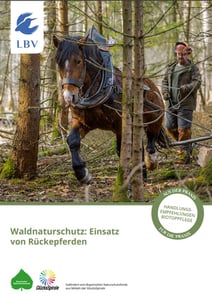

Aus der Praxis für die Praxis

Praxisnahe Handlungsempfehlungen für die Biotoppflege im Wald

Aus den vergangenen Jahren liegen umfangreiche Erfahrungen zu verschiedenen Biotoppflegemaßnahmen im Rainer Wald vor, die als Handlungsempfehlungen im Folgenden zum Download allen interessierten Personen oder Institutionen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Einsatz von Rückepferden

Borkenkäfer

Strukturen

Naturverjüngung

Natürliche Dynamik

Emotionale Aspekte

Totholz